2020/02/23

YUKI FUJISAWAの“記憶の中のセーター”は、ヴィンテージのアランニットに染めと箔を施し、あらたなひかりをあてる。アランニットの「アラン」とは、小さな島々につけられた名だ。ゆきさんがアイルランドの西岸に浮かぶアラン諸島を訪れたのは、2014年の冬のことだった。

「その頃にはもう、アランニットを扱うようになって3年近く経っていたんですけど、このニットを見ているだけでは知り得ないことを知りたくなったんです。どんなところで、どんな人が編んでいたのか、って。自分は手で作っているからこそ、憶測で作るのは絶対よくないと思っているから、アラン諸島に行って確かめようと思ったんです」

ゆきさんが扱うニットも、誰かの手仕事で編まれたものだ。そこに染めや箔を施す過程も手で行っているからこそ、手触りを知りたかったのだとゆきさんは振り返る。

「私はなかなか人に仕事をアウトソーシングできないんですけど、それは人を信用してないってことではなくて、現場にヒントがあったり発見があったりすると思っているんですよね。アラン諸島に行くことで、自分が今やっていること以外のことがわかるんじゃないかと思って、思い切ってアラン諸島に行ってみたんです」

成田空港からドバイを経由し、にたどり着く頃には20時間が経過していた。ゆきさんはまず、アラン諸島に渡るまえに、港町のゴールウェイにあるニットのお店に足を運んだ。

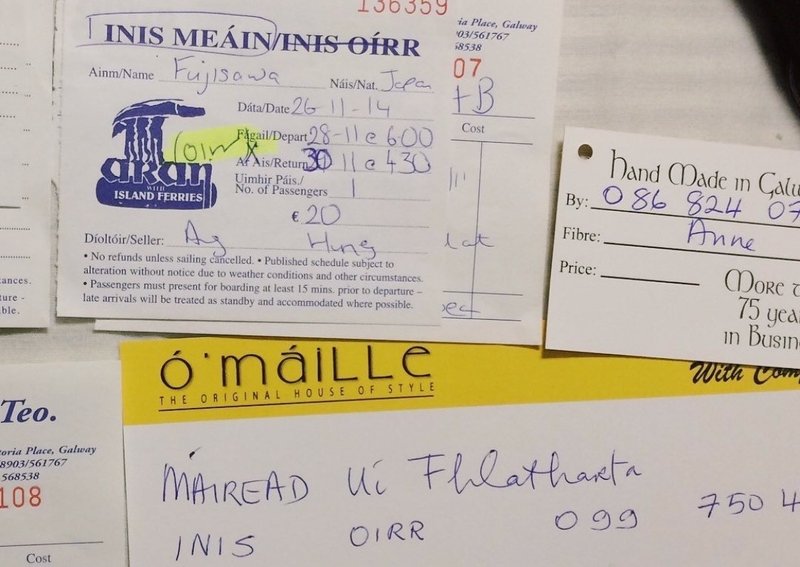

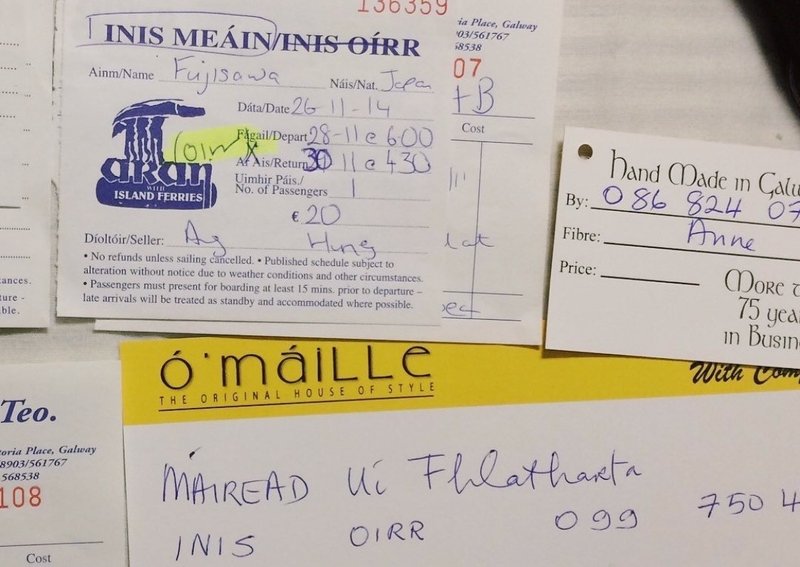

「そこは『オモーリャ(O’Maille)』というアランニット界では古くからある有名なお店で、そこのおばあちゃん店主のanneさんはアランニットの本にもよく出てくる方なんです。その方はアラン諸島のニッターさん――ニットを編む人をそう呼ぶんですけど――を束ねている方でもあるんですね。そこに私は“記憶の中のセーター”を何着か持って行って、『私はこういうものを作っているんだけど、実際にニットを編んでる人に会いたいと思ってきたんです』と相談したんです」

ゆきさんはアイルランドにつてがあったわけではなく、飛行機の中では不安に駆られていた。イギリスに短期留学していたことはあるけれど、しばらく使わないうちに、英語もあまりしゃべれなくなっているような気がした。「ニットを編んでる人に会えたらいいな」と淡い期待を抱きつつ訪れた「オモーリャ」で、店主はゆきさんを温かく出迎えてくれた。

「私が着ている記憶の中のセーターを見て、おばあちゃん店主の方がすごく喜んでくれたんです。店の地下からいろんなニットを出してくれて、『これは何とかさんが編んだやつ』、『これは何年ごろに作られたやつ』って、ひとつひとつ親切に教えてくれました。それだけじゃなくて、電話番号と名前を書いたメモをくれて、『まずはこの人とこの人に会いに行くといいよ』と話してくれたんです」

メモを手に、ロザヴィール港からアラン諸島を目指す。40分ほどでたどり着いたのは、アラン諸島のひとつ・イニッシュモア島だ。夏には観光客も訪れるが、冬は自然環境が厳しく、ほかに旅行者の姿は見かけなかった。

「波がごおごおで、風もすごくて、ほんとに寒かったです」とゆきさんは振り返る。

「島には風を遮るものがないから、風除けのための石があるんです。ある文献によると、島は岩盤に覆われて菜園をするための土がなかったから、ハンマーで岩を砕いて藻を混ぜて、野菜を育てるための土を作ったそうです。その大事な土が風で飛ばされないよう、土地を固定するために石を手作業で積み上げて。その石垣が、海沿いにずーっと続いてるんです。その厳しい風景はこの島ならではと思いましたね」

アラン諸島に向かう途中に、印象深い出会いがあった。ゆきさんの“記憶の中のセーター”を見て、フェリーの中でいきなり話しかけてくれた女性がいたのだ。

「このおばあちゃんはファンキーな髪型をしていて、すごく面白い人でした。私が緑のグラデーション染をしたアランニットを着ているのを見て、『そのグラデーション、いいわね』って話しかけてくれたんです。『私もお店をやってるから、あとで遊びにきて』って誘われて。そのお店にはその人が編んだアランニットのワインカバーや、タペストリーも置いてありました。『私もそういう染めをやってみたい』っていうから、ちょっと手伝いながら一緒に染めました。驚いたのは、『よし、乾かすぞ』と、庭にある草木の上へ放り投げて干していて。わたしが思ってた物づくりのルールなんて一切無く、自由で豪快。ものを作ることってこんなに自由でいいんだよなぁと思わせてくれて、すごく面白かったですね」

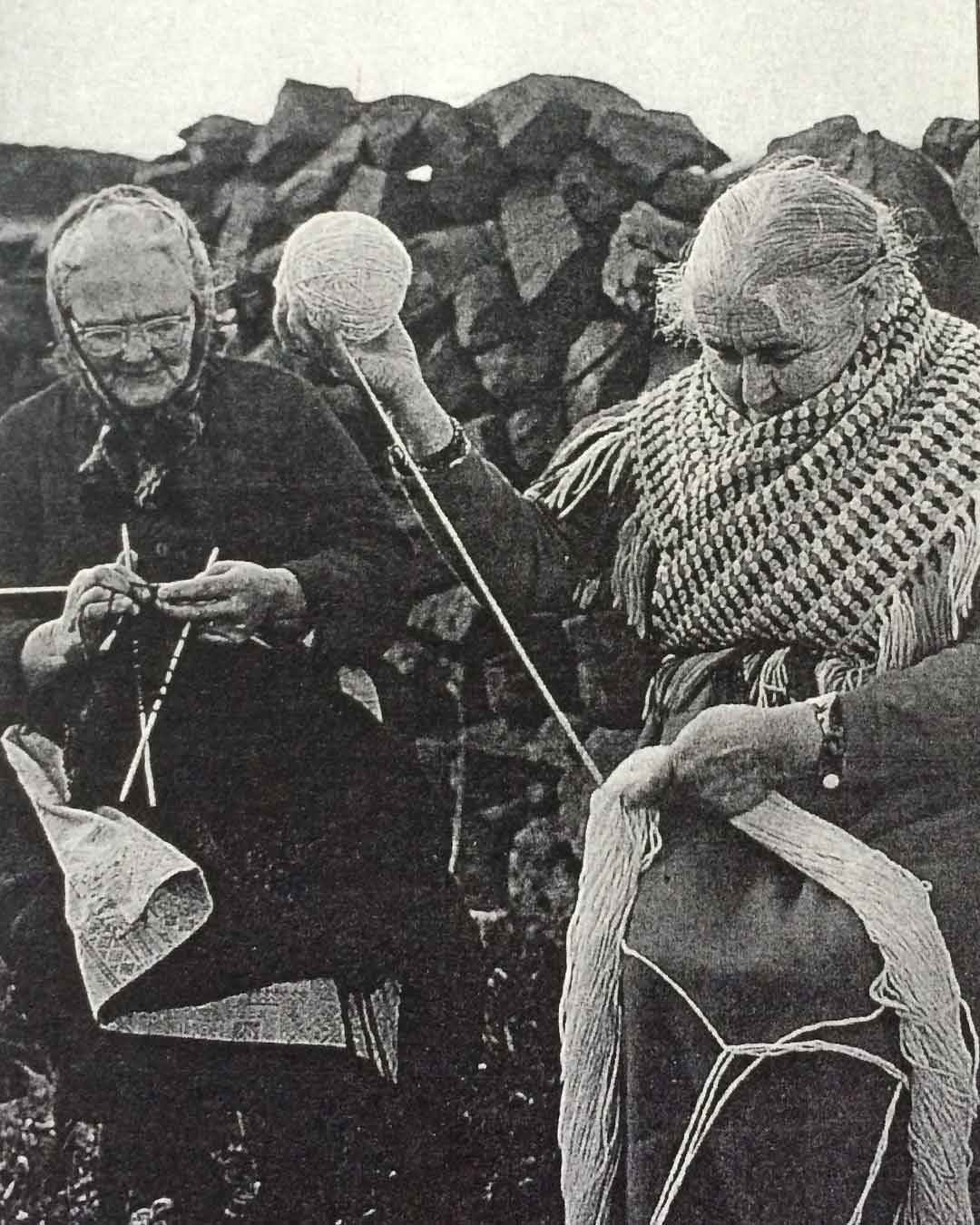

ゆきさんは「オモーリャ」で教えてもらったメモを頼りに、自転車で3つのアラン諸島をかけまわった。人から人へと繋がり、さまざまなニッターと出会うことができたという。ゆきさんが撮影した写真を見せてもらうと、部屋の片隅でニットを編む女性の姿があった。この厳しい自然環境の中で、何着ものニットが編まれてきたのだろう。

アランニットのルーツを辿れば、漁師たちにたどり着く。イギリスとフランスのあいだにあるガンジー島では、漁師たちが寒さを凌ぐために、それぞれの家庭でセーターが編まれてきた。このガンジーセーターが海を超えて広まり、アラン諸島に伝わったのはおよそ100年前のことだ。そのガンジーセーターがアランニットという独自の文化を生み出すまでには、アイルランドの歴史が大きく影を落としている。

アイルランドは、長年にわたりイングランドの統治下に置かれてきた。人びとは貧しい生活を余儀なくされ、新天地を求めてアイルランドを出た。多くの移民が目指したのは、アメリカ東海岸の港町・ボストンだった。そこにはヨーロッパ各地から移民が移り住んでいて、そこでアイルランドには存在しなかった編物の技法に触れた人たちが、それを郷里に持ち帰ったのだ。

港から港へ、人と物とが往来するなかで生み出されたのがアランニットだった。その成り立ちを知れば知るほど、ゆきさんが“記憶の中のセーター”でアランニットを扱っているのは必然であるように思えてくる。ゆきさんは、海の向こうで何十年前の誰かが着ていたニットに手を施し、あたらしい衣服に仕立てて、次の誰かに手渡してゆく。

アランニットも、海の向こうから渡ってきたガンジーセーターと編物の技法を用いて、白く輝くニットとして生み出されたものだ。

「アランニットの模様はケーブル柄以外にもハニカムやジグザグ、木の模様に見立てたものなど様々な種類があります。オリジナルで考えた模様を、母から娘へと受け継いでいくその家独自の模様も存在しているそうです。厳しくも美しい自然だけに囲まれた離島の人々の営みを支え、生活の中で繋がっていくものとして、アランニットがある。そこに魅力を感じているのだとアラン諸島に足を運んであらためて感じました」

アラン諸島を訪れたことで、ゆきさんの中にはあたらしいアイディアが浮かんだ。そこで目にした厳しい気候の色、石の風合いや波に当たる光などを織り込めないかと生み出されたのが、玉虫染のニットだった。旅の記憶を重ねながら、“記憶の中のセーター”は作られてゆく。

words by 橋本倫史